联系我们

手机:18564280928

邮箱:admin@baidu.com

地址:山东济宁鱼台县北环路西首

井下作业中QD24井砂堵

作者: 时间:2019-10-08 10:00

1.基本情况

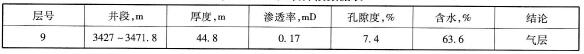

1)基本数据及油井储层物性

QD24井是位于丘东气田的一口新钻开发井,为了解砂体变化规律、增加气井产能,决定压裂气藏。压裂井段见表2-26。

表2-26 压裂井段数据表

储层压裂地质特征如下:

(1)压裂井段孔隙度7.4%,电测渗透率为0.17md,属特低渗透气藏。

(2)上、下泥岩隔层较好,且厚度大,对控制缝高增长有利。

(3)从储层物性上看,地层较致密,且有不连续分布,累计10m左右的泥质夹层,预计施工压力较高。

2)压裂设计思路

(1)该井有效厚度较大,但储层物性差,属特低渗透气藏,因此压裂以造长缝为主。

(2)压裂采用高排量施工,保证造缝充分,并缩短施工时间,减小施工期间的滤失液量。

(3)储层温度95℃,井深3400m,采用延迟胶联压裂液,降低井筒摩阻。

(4)根据邻井施工资料分析,该井地层破裂压力梯度为0.018~0.019MPa/m,平均施工砂比控制在30%~34%之间,前置液百分数优化在60%以上。

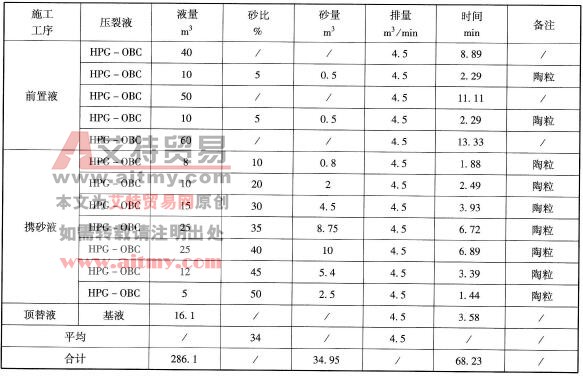

设计泵注程序见表2-27。

表2-27 QD24井设计泵注程序

3)作业目的

解除压裂过程中造成的砂堵。

2.事故原因分析

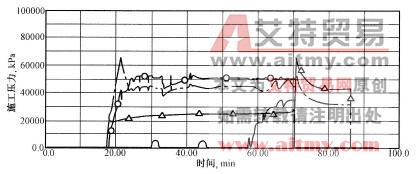

1)施工经过

施工按照设计进行,施工曲线如图2-27所示。施工过程中为了保证造缝充分,将施工排量提到5m³/min,在前置液阶段,油压有明显尖峰,之后迅速下降,主要是由于逐步顶替井筒中清水摩阻引起剧烈波动,并非地层破裂压力高所致。在携砂液阶段,油压有波动,主要是由于施工排量的波动以及施工砂比的波动,导致井筒摩阻发生变化引起的。整个施工过程中套压变化比较平稳,并呈现缓慢上升趋势,说明缝长延伸较快。当砂比35%阶段进入地层后,发生突然性砂堵。入井液量250m³,人井砂量共计15m³,入地层砂量10m³,施工未达到设计要求。储层延伸压力梯度为0. 016MPa/m。

图2-27 施工曲线

2)砂堵原因分析

储层物性差,形成裂缝长且窄,相对该井储层而言,设计砂比偏高,导致当35%砂比进入地层后,缝口处形成砂桥而发生突然性砂堵。造缝宽度不够是砂堵的主要原因。

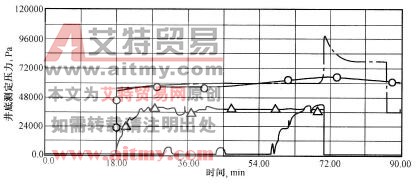

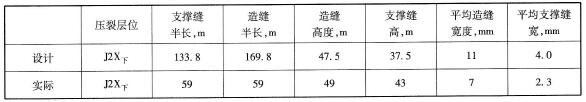

图2-28为压后压力历史拟合结果图。压后压力历史拟合结果表明,储层滤失系数为1.668×10-3m/min1/2,而设计采用区块的平均滤失系数为1.05×10-3m/min1/2,实际滤失系数高于区块平均滤失系数,导致造缝不充分。设计裂缝尺寸和实际裂缝尺寸对比见表2-28。设计造缝宽度11mm,设计支撑缝宽4mm,而实际造缝宽度7mm,支撑缝宽2.3mm,明显低于设计缝宽。实际造缝长度59m。实际形成裂缝剖面见图2-29。

图2-28 压力历史拟合结果图

表2-28 设计裂缝尺寸和实际裂缝尺寸对比表

图2-29 实际形成裂缝剖面

另外,由于该井射孔段有不连续分布、累计10m左右的泥质夹层,可能形成的裂缝缝口不规则,缝口阻力较大,缝口容易形成砂桥而发生堵塞,这也是该井砂堵的重要原因。

3.处理措施

(1)通过区块以往实际施工资料分析,并结合压裂层位储层物性,进一步优化施工泵注程序和施工砂比,使泵注程序及砂比与储层相匹配,避免施工砂堵。

(2)通过实际施工资料分析,推荐类似QD24井物性相对较差的气层施工参数如下:施工排量为5~5.5m³/min,平均砂比控制在30%以内,设计最高砂比45%以内,前置液百分数在62%~65%以内。以10%砂比起步,采用台阶式加砂,及时判断施工地层进砂状况,提高施工成功率。

(3)该井实际支撑缝长为59m,建议试采一段时间,观察其增产效果。如果不增产,基本说明储层为干层;如果有一定增产,且增产幅度小,可以考虑进行二次重复压裂,但要根据储层实际情况和初次施工分析,优化符合本井的施工参数,保证施工成功和效果。

4.案例提示

(1)本井是气层,层位深,空隙度低,渗透率低,致密具有夹层,而压裂设计为35%的高砂比,在没有其他措施如预处理的配合下,压裂失败的几率是很高的。

(2)为保证成功,应深刻认识目的层,有可靠的室内数模试验,优化施工参数,加强施工现场监督。

(作者稿费要求:需要高清无水印文章的读者3元每篇,请联系客服,谢谢!在线客服:)

- 上一篇:井下作业中方52-19井CO2助排压裂施工

- 下一篇:井下作业中沈268井大型压裂