联系我们

手机:18564280928

邮箱:admin@baidu.com

地址:山东济宁鱼台县北环路西首

井下作业中油井清砂

作者: 时间:2019-10-08 10:00

1.基本情况

1)概况

石南4号井,油藏驱动类型主要为弹性驱动和溶解气驱动,地层能量亏空日益严重,油井供液能力下降,生产压差大,产能较低。

2)基本数据

油层套管:D139. 7mm×2601. 30m;生产井段:2510.6~2530. 1m;人工井底:2534. 68m;目前动液面:1600m。

该井2005年3月1日冲砂,施工中冲至2514. 90m处,因泵压下降,出口无返出,停泵,上提管柱至油层顶界以上30m处(2480m),待下一步措施。原因分析:该井2004年3月压裂施工,地层吸收性较好,目前地层压力较低,仅为18. 25MPa,冲砂造成冲砂液漏失严重,不能建立循环。

3)作业目的

本次施工目的是捞出井底20m沉砂(2514.9~2534. 68m)。

2.监督要点

(1)下管柱前将捞砂笔尖内清洗干净,检查并确保翻板转动灵活。

(2)捞砂泵以下油管涂抹螺纹油,上紧螺纹,保证密封性。

(3)捞砂泵一定要下在井筒液面以下,保证有一定的沉没度。

(4)捞砂过程中接单根动作要快,避免砂埋油管。

(5)捞砂过程中要连续进行,一气完成抽砂进尺,切不可中途停顿;上、下冲程应保持上快下慢的原则,上死点将管柱重量全部提起,以防卡钻。

(6)指重表灵活准确,注意负荷变化情况。做好解卡准备工作。

3.过程监督

1)参数设计

(1)沉砂管长度。

现场为D73 mm油管,沉砂管应为现场油管。井底20m沉砂应用80m的油管携带,如果吸入混砂液砂比为25%,则需要320m油管做沉砂管。

(2)泵深确定。

该井动液面位于1600m,泵下储砂管320m,沉没度为2194m - 320m -1600m= 274m,满足要求。

2)施工过程

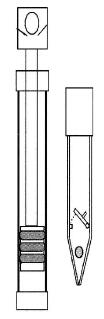

(1)下捞砂管柱:捞砂管柱结构自下而上为:捞砂笔尖+D73mm×480m沉砂管+D83mm捞砂泵+D73mm油管至井口。捞砂泵(左)及捞砂笔尖(右)结构如图1-28所示。

图1-28 捞砂泵及捞砂笔尖结构示意图

(2)落实砂面,进行抽砂冲程:缓慢下D73mm油管硬探砂面,至负荷下降5kN进行下冲程,继续缓慢下放至负荷突然下降10kN,活塞至泵下死点;快速上提管柱4m为上冲程,负荷突然上升至原负荷。

(3)随着上下冲程的不断进行,在指重表的提示下,管柱缓慢下移,每次捞下0.5~ 2m砂面,直至人工井底。

(4)捞至人工井底后,提出井内管柱,最下部9根油管填满76m积砂。

(5)为验证捞砂效果,软探至2534m,证明捞砂成功。

4.案例提示

(1)油层情况清楚,作业目的明确,施工方案完整、齐全。

(2)监督要点明确,监督工作全程参与。

- 上一篇:井下作业中冲砂卡管柱

- 下一篇:井下作业中二次冲砂